目次

🙂 はじめに:信頼は“設計”できるのか

「信頼」という言葉には、どうしても感情的な響きがあります。誰を信じるか、裏切られたか、信用できないか──日常でも耳にする言葉です。けれど、それをそのままWeb3に持ち込むと、どうしても曖昧で頼りない概念になってしまう。ここで問われているのは“好き嫌い”ではなく、“仕組みとして成り立つかどうか”という点です。

私がかつて企業の広報企画を担当していたとき、チーム内の情報共有が不足し、ちょっとした誤解が社内全体の不信へと広がったことがありました。逆に、数字や進捗を包み隠さず公開した瞬間、むしろ協力が集まり、プロジェクトが一気に前へ進んだのです。あのとき痛感したのは「信頼は感情だけでは続かない、設計しなければ壊れる」ということでした。

Web3の信頼も、実はあのときの経験とよく似ています。感情的に「この人は信じられる」と思うのと、仕組みによって信頼を担保するのは、似ているようで全然違う。例えばスマートコントラクト。いったんデプロイされたら、人間の気分や都合で勝手に書き換えることはできません。(参考:Ethereum公式ドキュメント)

冷蔵庫の様に冷たいシステムだな、と感じる人もいるでしょう。でも、よく考えると「信じなくてもいいように作られている」わけです。ここが面白いところだと思います。

とはいえ「仕組みで信頼を担保する」だけでは足りません。コードがどれだけ正しく動いても、それを支える人々の文化や、外の社会の規制から切り離して存在することはできない。コミュニティの合意や社会的ルールがなければ、コードそのものの意味すら失われるでしょう。信頼は単層ではなく、いくつもの層が重なって初めて形になるのだと思います。

立ち止まって考えてみれば、「信頼を設計する」という発想そのものに違和感を持つ人もいるはずです。信頼は自然に生まれ、時間をかけて培われるもの──そう考えるのが普通かもしれません。それも確かに一理あります。ただ、Web3の世界では「設計なしでは続かない」という現実があるのも事実です。透明性がなければ不信はあっという間に広がりますし、権限設計が甘ければ、ごく一部の判断で全体が揺らぐことになります。(参考:Mitosis Universityの記事)

だからといって、設計さえすれば安心かといえば、そう単純ではありません。制度が硬直すれば環境の変化に対応できず、かえって信頼を損なうこともある。結局のところ「信頼は設計できるのか?」という問いに、明快な答えは出ないままです。設計しすぎても、しなさすぎても危うい。では、そのバランスをどこに置くのか──次の章では「コード」「コミュニティ」「コンプライアンス」という三つの層を手がかりに考えていきます。

💻 レイヤー1:コードに刻まれた信頼

Web3において、コードはただの「約束」ではなく、もっと冷たく、そして確実に「制約」として働く側面があります。スマートコントラクトが一度ブロックチェーンに刻まれれば、その動作は基本的に戻せない。誰かの気まぐれや、会議室の空気に左右されにくい──そうした特性が「コードに刻まれた信頼」の出発点だと私は見ています。一般にそのように理解されることが多い一方で、アップグレード仕様や運用ポリシー次第では例外が生じる、という指摘もあります。

ここで誤解してはいけないのは、コードが決して万能ではないという点です。むしろ脆さを抱える場面も少なくありません。バグがあれば、そのまま結果に反映されてしまう。2016年のDAO事件は、その象徴的な出来事でした。形式的には“契約どおり”に動いていたのに、多くの人からは「不正だ」と受け止められた。(参考:Geminiの解説記事)

つまり、コードが動くことと、人がそれを信頼することは同じではありません。そこには「監査」や「検証」といったプロセスがあって初めて、安心感に結びつくのだと思います。実際、代表的なセキュリティ企業である OpenZeppelin も、Security Audits(セキュリティ監査) を通じてその重要性を強調しています。(参考:OpenZeppelin Security Audits)

監査レポートの公開や、オープンソースでのレビュー、形式検証といった手段が整っていれば、コードは社会的に「信用できる」と見なされやすくなります。逆にそれらが欠けていれば、「コードは正しいはずだ」という根拠の薄い期待に頼るしかなくなり、かえって危うさを増すこともある。このあたりは「コード信仰」と「コード信頼」を分ける境界線になるのではないでしょうか。

さらに難しいのが権限設計です。マルチシグやタイムロック、アクセス制御──緊急時にどう動けるかが、信頼の質を大きく左右します。完全に不可逆な設計は美しく響きますが、同時に脆さとも隣り合わせ。逆に柔軟にアップグレードできる仕組みは便利ではあるものの、権限を握る人によっては中央集権的なリスクが強まります。どちらに振れても「完璧」とは言いがたく、結局はそのジレンマをどう設計に落とし込むかが焦点になるでしょう。

コードは信頼を“代わりに背負ってくれる存在”ではありません。あくまで信頼を「形にして整理するための道具」にすぎない。そして、その道具をどんな思想で設計すべきか──そこには人間の価値観が映し出されるし、最後にはやはり人の意思そのものが試される。私はそんな循環の中に、コードに刻まれる信頼の姿があるように感じています。

🧑🤝🧑 レイヤー2:コミュニティが育む信頼

コードがどれだけ整っていても、それを動かす人たちの合意や文化が揺らげば、プロジェクトは長くは持ちません。歴史を振り返れば、立派な技術を備えていたにもかかわらず、情報の不透明さや意思疎通の不足で崩れていった例はいくつもあります。要するにコードの力を最後に支えるのは「コミュニティが築く信頼」ではないか──そんなふうに私は思います。

その中でもわかりやすいのが「情報の対称性」です。ロードマップの更新、資金の使い道、AMAのような直接対話の場。こうした仕組みが整っていれば、参加者はリスクを理解したうえで意思決定できます。反対に、情報が途切れたり閉ざされたりすれば、小さな噂が増幅して不安が一気に広がることも少なくありません。ロードマップが更新されないプロジェクトは、電車の時刻表が真っ白な駅と同じです。誰も安心して乗れません。

ガバナンス設計も欠かせない要素です。投票や委任の仕組みは「誰が意思決定しているのか」を映す鏡のようなもの。ただ、投票率が低ければ形だけの制度に見えてしまいますし、大口保有者の影響が強すぎれば民主性は薄れてしまいます。「制度が存在すること」と「制度がきちんと機能していること」は、似ているようでまったく違うものです。

さらに、コミュニティには「レピュテーション」という、貢献や態度の積み重ねによって生まれる“信用の残高”があります。GitHubでのプルリクやフォーラムでの回答、イベントでの登壇──そうした積み重ねが、その人やチームの信頼度を形づくる。ただし公平に反映されるとは限らず、声の大きい人が過大に評価され、静かに貢献する人が埋もれることもあります。だからこそ、レピュテーションの仕組みや文化的な配慮が、コミュニティの成熟度を測る一つの目安になるのではないでしょうか。

私はときどき「コードが正しくても、人が壊せば終わってしまう」と考えます。これは悲観というより、むしろ健全な前提として受け止めるべきことかもしれません。信頼は数字や契約の外側にある“人間的な余白”のなかで育まれる。だからこそ、その部分を軽んじてしまえば、どれほど堅牢に見える技術基盤も、結局は砂上の楼閣のように脆い存在になってしまうのだと思います。

👮 レイヤー3:コンプライアンスが支える信頼

コードとコミュニティがいくら整っていても、最後に避けて通れないのは「外の社会」との接点です。KYC(本人確認)やAML(マネーロンダリング対策)※1、ライセンス制度──これらは「自由を奪うもの」として嫌われることもあります。気持ちはわかります。けれど、現実にはそれがなければ、プロジェクトは「閉じた遊び場」にとどまりがちです。社会につながるための通行証、それがコンプライアンスと言えるでしょう。

コンプライアンスの強みは、コードやコミュニティでは担保しにくい部分、つまり「責任」と「救済」を外から見える形にすることにあります。たとえば財務の透明性。準備金証明(Proof of Reserve)※2 やトレジャリーの開示があれば、外部からのチェックが可能になり、内部だけでは抱えきれない不安を和らげてくれる。逆に資金の流れが見えなければ、どれほど理念を掲げても、市場からは冷ややかな目で見られがちです。

もう一つ大事なのは「連絡可能性」です。万が一トラブルが起きたとき、誰が説明し、誰が責任を取るのか。この最低限の問いに答えられないプロジェクトは、残念ながら信頼の輪に加わりにくい。もちろん、法人格を持たずに自由に動き成功したコミュニティもありますが、それらは規模が限られていることが多い。大きな資本を集める段階では、多くの場合、制度との摩擦に直面してしまいます。

私の考えでは、コンプライアンスは「信頼を削ぐもの」ではなく、むしろ「信頼を外に接続するインターフェース」に近い存在です。確かに自由度は減ります。ただ社会的な承認がなければ拡張は望めない。その不自由さをある程度受け入れることが、Web3が“実験”から“現実”へと成熟していくための一歩なのかもしれません。

KYC(本人確認)やAML(マネーロンダリング対策)※1、準備金証明(Proof of Reserve)※2 といった制度的仕組みは、時に「自由を奪うもの」と捉えられますが、同時に外部の視線を呼び込み、内部だけでは支えきれない安心感を補強する役割も果たします。

※1 FATF: Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs

仮想資産(VA)およびサービス提供者(VASP)に対するAML/KYCのリスクベースガイダンス。

※2 Chainlink: Proof of Reserve

準備金証明(Proof of Reserve)の仕組みを解説した技術的ページ。

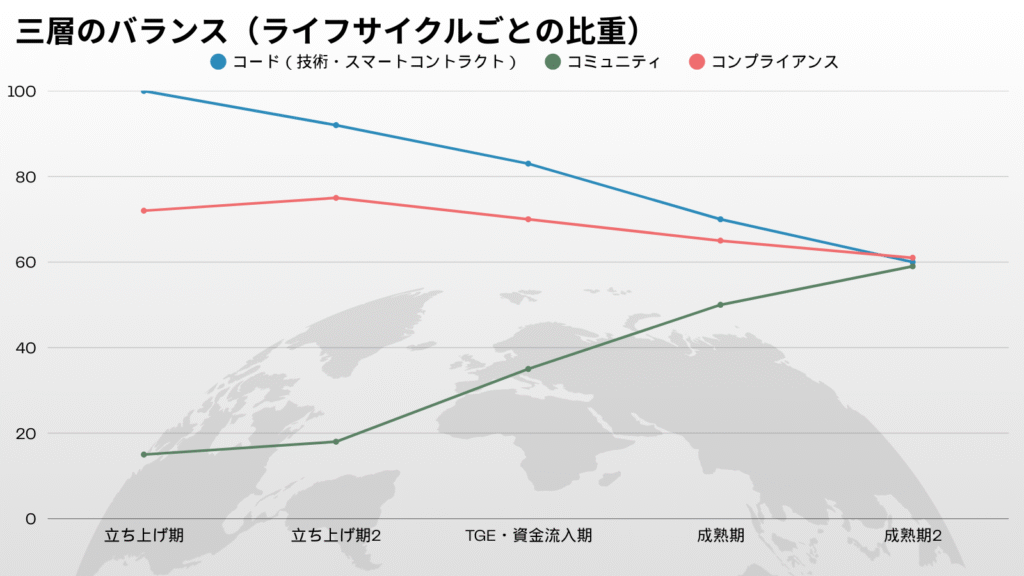

⚖️ 三層のバランス:中央集権と分散の“最適点”

コード・コミュニティ・コンプライアンス──この三つをめぐっては、「どれを優先すべきか」というゼロサム的な議論に陥りがちです。けれど、実際に難しいのは順番付けではなく、“配分”の問題なんですよね。中央集権に寄りすぎればスピード感はあってもイノベーションが萎縮しやすいし、分散に振り切れば「誰が責任を取るのか」が見えなくなる。どちらも極端に走れば、信頼の最適点から外れてしまう可能性が高いのです。

私の経験からすると、プロジェクトのステージによって“正解の重心”は変わるように思います。立ち上げ期は多少ラフでもスピードと柔軟性が命。だからこそコードとコミュニティの力を頼りにして、規制対応は緩やかでも動きやすさを優先せざるを得ません。実際のところ、トークン発行(TGE)や外部資金の流入が始まった瞬間から状況は変わる。透明性や法的責任は避けられない現実となり、コンプライアンスの比重が一気に増します。そして成熟期に入ると、三層が“きれいに重なり合う”状態こそが、持続性を保証する条件の一つになるでしょう。

もちろん「完全な分散こそ理想」という考え方も根強くあります。理論的にはもっとも純粋で美しいモデルです。ただ、実務に落とすと壁は多い。人間関係のしがらみや各国の規制環境の複雑さにぶつかるのが現実です。

一方で、中央集権のほうが信頼を保ちやすいと考える人もいます。責任の所在が明確で、意思決定のスピードも速い。特に環境の変化が激しい局面では、分散よりも中央集権の仕組みのほうが現実的に安心感を与えるという見方もあるのです。(※研究報告あり)

だからこそ多くの場合は、“部分的に権限を委譲しつつ透明な監視を組み込む”というハイブリッド型の設計が、実務上の落としどころになりやすいのです。

焦点は「誰を信じるか」だけに固定せず、「どこまでを構造に任せ、どこから人の裁量を残すか」その境界線を探りながら試行錯誤するプロセスこそ、Web3における信頼設計の姿に近いのかもしれません。

※一方で、中央集権のほうが信頼を保ちやすいと考える人もいます。責任の所在が明確で、意思決定も速い。特に環境が変化しやすい段階では、中央集権的な意思決定のほうが安心感を与えやすいとする意見もあります。

例えば、World Bank の Does Decentralization Improve Public Service Delivery? という研究では、「分権は万能ではなく、制度設計次第で成果が変わる」と整理されており、公共サービスとアカウンタビリティの関係を俯瞰的に説明しています。

⚠️本グラフは公開データに基づく統計ではなく、著者の解釈に基づく概念的なイメージです。実際のプロジェクトごとに比重や推移は異なる場合があります。

⏳ 崩れる順番:信頼はどこから壊れるのか

よく「信頼は一瞬で消える」と言われます。でも、私の実感では、雷みたいにドカンと一撃で消えるというよりも、じわじわと綻んでいくことが多い。しかも、その崩れ方にはある種の“順番”があるように見えるのです。

最初の兆しは、多くの場合「情報の閉塞」です。以前は定期的に出ていたアップデートが止まり、オープンだったドキュメントが更新されなくなる。質問を投げても返事が遅れる。表面的にはまだ大きな問題がなくても、不安の芽が静かに育っていくのはこの段階です。例えるなら、普段は元気な同僚が急に黙り込んだときのような違和感。小さなことに見えても、放っておけば大きな溝につながっていきます。

その次に訪れがちなのが「コミュニティの瓦解」です。沈黙や矛盾したメッセージが続けば、参加者同士が疑心暗鬼になり、やがて外部の噂や憶測が場を支配し始めます。ここまで来ると、コードが正しく動いていても安心は得られません。信頼というものはロジックや数式だけで成り立つのではなく、「納得感の共有」があって初めて維持されるのだと思います。

そして最後に残るのが「コードの政治化」です。本来は中立であるはずのスマートコントラクトや権限設計が、政治的な争点に変わってしまう。誰が承認するのか、どの条件で修正するのか──合意がまとまらなくなれば、仕組みは信頼を支える基盤から「争いの舞台」へと変質してしまう。ここまで進むと、再構築は容易ではありません。

私はよく「信頼は突然崩れるのではなく、少しずつ剥がれ落ちていくもの」に近いのだろうと考えます。小さな綻びが積み重なり、気づけば全体が機能不全に陥っている。その順序に多少の違いはあっても、多くのケースに共通する連鎖は “情報 → 人 → 構造” という流れです。この構造を理解しておけば、まだ早い段階で修復の糸口をつかめる可能性は残されているのではないでしょうか。

✅ チェックリスト:信頼を測る10の問い

「このプロジェクト、信じていいのか?」──誰しも一度はそう迷うと思います。信頼について抽象的に語るのは簡単ですが、実際に判断するときは“目の前の案件をどう見極めるか”が大切になります。そのときに頼りになるのは、完璧なスコア表ではなく、自分に投げかけるちょっとした「問い」です。私はいつも、次のような10個の質問を手元に置きながら考えるようにしています。

- スマートコントラクトのコードは公開され、監査を受けているか?

- バグが出たときの対応フローや、誰が権限を握っているかは明示されているか?

- ロードマップや進捗は定期的に共有されているか?更新が止まっていないか?

- AMAやフォーラムなど、参加者が直接声を届けられる仕組みはあるか?

- 投票やガバナンスは形だけでなく、ちゃんと機能しているか?

- 貢献や参加の実績は「レピュテーション」として可視化されているか?

- KYC/AMLなど、最低限の規制対応は取られているか?

- 準備金証明や財務の透明性は確保されているか?

- 法的主体や、連絡可能な窓口ははっきりしているか?

- これらを総合して「バランスが取れている」と自信を持って言えるか?

もちろん、この問いすべてに「はい」と答えられるプロジェクトはほとんどありません。大事なのは、どこが強みで、どこに弱さがあるのかを把握すること。信頼は“完璧さ”に宿るのではなく、“不完全さをどう扱っているか”の中に見えてくるのだと思います。現実のWeb3では、その視点のほうが実用的なのかもしれません。

※これは公式基準ではなく、私自身がWeb3の議論や監査基準(例:CertikやConsensysのチェックリスト)を参考にしながら整理したものです。

・Certik, Consensys Diligence の公開チェックリスト

・DAOガバナンス関連の研究(MIT, Aragonなど)

・KYC/AMLや準備金証明について触れる国際基準(FATFガイドラインや大手取引所の公開資料)

🙋♀️ おわりに:誰を信じるかではなく、何を検証するか

「信頼は一瞬で生まれ、一瞬で消える」──そんな言葉を耳にすることがあります。確かにそう感じる場面もありますが、実際にはもっと段階的で、じわじわと積み上がり、また少しずつ崩れていくもののように思います。情報が閉ざされ、人が疑心暗鬼になり、最後には仕組みそのものが対立の舞台に変わってしまう。その流れを理解していれば、“あ、今ほころびが出てきたな”と気づける瞬間もあるはずです。

もちろん、警鐘を鳴らすだけでは先に進めません。信頼は壊れるものでもありますが、同時に組み直すこともできる。完璧さを追い求めるより、不完全さを前提にしながら設計する方が、現実には合っている気がします。むしろ「どこに余白を残すのか」「どこを検証可能にするのか」といった工夫の中に、小さな希望が宿るのではないでしょうか。

結局のところ大事なのは、“誰を信じるか”より“何を確かめられるか”。誰か一人の誠実さに委ねるよりも、複数の層に分散させておく方が、結果的に安心につながりやすい。これはWeb3に限らず、日常や仕事の場面にも共通する感覚だと思います。

未来を完全に保証する方法は、やはりどこにもありません。それでも「何を検証できるか」という問いを持ち続ければ、不確実な時代を歩むための足場になる。小さな確認を一つひとつ重ねていく──その慎重さこそが、私たちにとって確かな力になるのかもしれません。

内容は運営者が確認・加筆を行っておりますが、誤情報が含まれる可能性があります。

必ず公式情報や一次情報と照合のうえ、ご判断ください。

🛡️ 免責事項

本記事は、Web3や信頼設計に関する一般的な解説や考察を目的としたものであり、特定の投資判断・法的判断・税務処理などを行うための助言を提供するものではありません。記事の内容は学術的・教育的な目的も含んでおり、実際の投資・金融・法務判断を推奨するものではありません。最終的な判断は必ず読者ご自身の責任において行ってください。

記事内の情報は公開時点での内容に基づいていますが、将来的に変更・更新される可能性があります。将来の出来事や見通しについては不確実性を含むため、必ず一次情報や公式情報を確認のうえご判断ください。また、示された見解や解釈は一つの視点であり、他の専門家や関係者によって異なる見方が存在することもあります。

当ブログではGoogleアドセンスを利用して広告を表示していますが、記事の内容や評価は広告主からの影響を受けておらず、独立した編集方針に基づいて運営されています。

blog内関連カテゴリーはこちら

ブログ内おすすめ記事

📅 最終更新日:2025年9月3日